Burgneudorfer brachten viele Fragen zur Info-Veranstaltung in die Grundschule mit

Spreetal. Ein Testfeld zur Vorbereitung der LMBV-Sanierungsarbeiten der B97 warf kürzlich in Burgneudorf viele Fragen auf: Aus welchen Gründen fiel die Wahl genau auf diesen Standort? Müssen die Anwohner mit Lärmbelästigungen rechnen? Welche Arbeitszeiten sind geplant? Die Informationsveranstaltung der LMBV zum Testfeld in der Grundschule Burgneudorf klärte auf.

Holger Uibrig, Abteilungsleiter Planung Ostsachsen der LMBV und Dr. Michael Dennhardt, Sachverständiger für Geotechnik (CDM Smith), informierten am 15. Januar bei einer Abendveranstaltung in der Burgneudorfer Grundschule über den aktuellen Stand der Planung der Sanierung der B97 und S130, erläuterten die Ziele des Testfeldes und beantworten die Fragen der interessierten Gäste. Marco Beer, Bürgermeister der Gemeinde Spreetal, hatte im Vorfeld dafür geworben, aktiv das Gespräch mit den Anwohnern zu suchen.

Nachdem die aufwendigen Vorplanungen abgeschlossen sind, wird nun der Genehmigungsantrag mit all seinen Anforderungen erarbeitet, berichtete Holger Uibrig. Beabsichtigt sei, den Antrag spätestens Ende des Jahres 2028 einzureichen. Abhängig von der Dauer des Genehmigungsverfahrens würde die Sanierungsmaßnahme Anfang der 2030er-Jahre beginnen.

Da mit der zwingend erforderlichen Sanierung der B97 und S130 in einem Abschnitt zwischen Spreetal und Hoyerswerda eine mehrjährige Sperrung beider Straßen verbunden ist, soll der Einsatz der Technologie so weit optimiert werden, dass die Dauer der Sperrung so kurz wie möglich gehalten wird und die Straßen danach wieder gefahrlos befahrbar sind.

Genau dafür werde das Testfeld benötigt, betonte Dr. Dennhardt. Einen erheblichen Einfluss auf die Dauer der Maßnahme habe der Abstand, in dem die Lanzen bei der Rütteldruckverdichtung (RDV) in den Boden getrieben werden. Der Experte spricht in diesem Zusammenhang von einem Raster. Wenn beispielsweise für das Raster Abstände von 4 mal 4 Meter genutzt werden könnten, kämen die Arbeiten deutlich schneller voran als bei einem Raster von 3 mal 3 Metern. Zugleich würde mit dem Testfeld ermittelt, wieviel Boden zur Wiederauffüllung gebraucht werde, aber auch was für ein Mess- und Kontrollprogramm angewendet werden müsste, um einen jederzeit sicheren Betrieb zu gewährleisten.

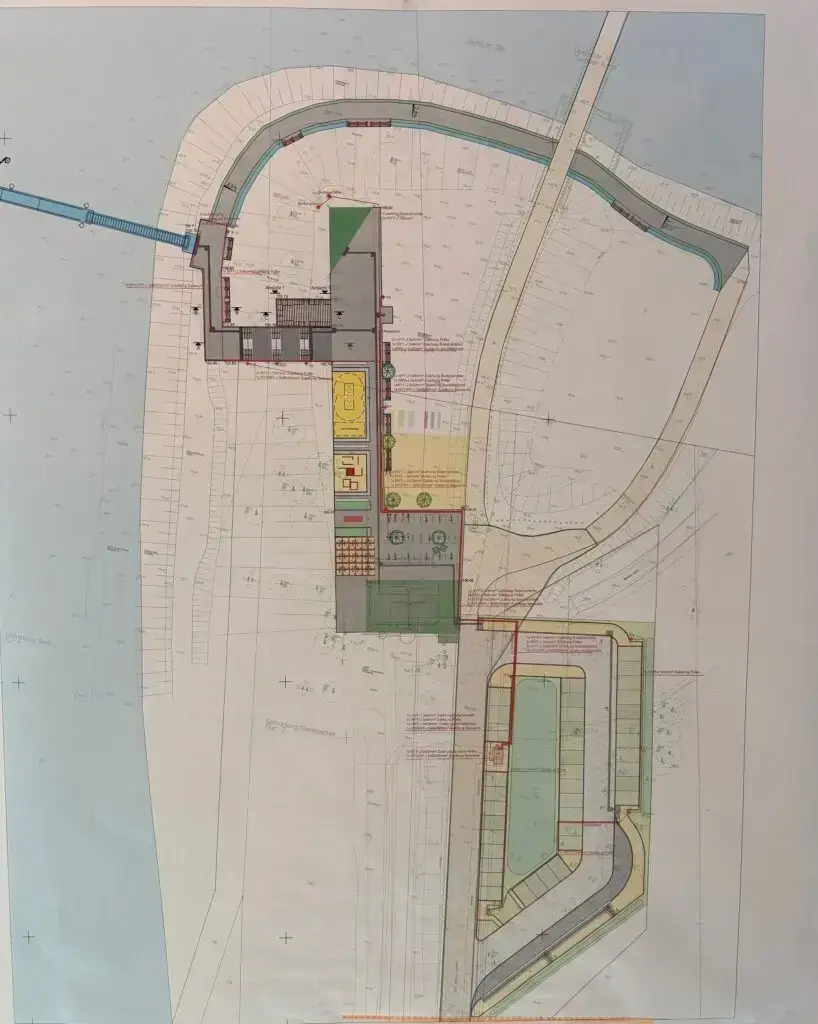

Ein geeigneter Standort für das Testfeld sei nach einer ganzen Reihe von Kriterien gründlich ermittelt worden, ging Dennhardt auf eine Frage aus dem Publikum ein. Anforderungen seien unter anderem vergleichbare Bodenverhältnisse mit dem Straßenuntergrund und zugleich relativ gleichmäßige Verhältnisse innerhalb des Testfeldes gewesen. Dafür wurden die im Areal überall vorhandenen Drucksondierungen ausgewertet. Zugleich spielten die Flächenverfügbarkeit als auch die Zugänglichkeit eine Rolle. Aus insgesamt fünf geeigneten Standorten habe sich dieser als bester erwiesen, so Dennhardt.

Das Testfeld werde eine Größe von nicht ganz 4 Fußballfeldern haben, informierte LMBV-Planungsleiter Uibrig. Die Arbeiten würden Ende 2026 oder Anfang 2027 beginnen und rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Etwaige Belastungen für die Anwohner sollten vermieden oder zumindest auf ein Minimum reduziert werden. Dazu würden ein Lärmmonitoring installiert, Schwingungsmessungen vorgenommen und Gebäude beweisgesichert. Bei entsprechenden Anzeichen könne technologisch auf verschiedene Weise nachgesteuert werden.

Die LMBV-Unternehmenskommunikation informierte, dass die LMBV in diesem Sommer am Knappensee einen Baustellentag plant. Dort könnte die Technologie der Rütteldruckverdichtung aus der Nähe betrachtet und mit Anwohnern aus dem dortigen Projektumfeld über deren Erfahrungen gesprochen werden.

Die LMBV kündigte an, dass diese Info-Veranstaltung ein Auftakt war. Bei entsprechenden Planungsfortschritten würde erneut eingeladen und informiert. Anfragen könnten jederzeit an die LMBV gerichtet werden. Kontaktadressen ebenso wie aktuelle Informationen seien auf der Internetseite des Projekts unter www.b97-sanierung.de zu finden. (KHM)