Bräsinchen. Das größte wasserwirtschaftliche Bauwerk Brandenburgs wurde am 8. Oktober 2025 laut 2025 laut Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLEUV) genau 60 Jahre alt.

Ab 1958 wurde in sieben Jahren Bauzeit quer durch das Durchbruchstal der Spree ein 3.700 Meter langer Erdstaudamm errichtet. Seit ihrer Inbetriebnahme am 8. Oktober 1965 ist die Talsperre Spremberg Teil eines Speichersystems im oberen Einzugsgebiet der Spree, wehrt Hochwasser ab und dient der Wasserversorgung bei Niedrigwasser.

„Der Bau war eine technische Meisterleistung, die innovatives Denken von den damaligen Wasserbauingenieuren erforderte. Um den schwierigen Baugrund und die herausfordernden Grundwasserverhältnisse in den Griff zu bekommen, musste der Untergrund sicher abgedichtet werden. Zu diesem Zweck wurde das Joosten-Verfahren zur Verfestigung der Böden weiterentwickelt. Viele der für diesen Staudamm entwickelten technischen und konstruktiven Lösungen waren wegweisend und gaben Impulse für die Forschung und Weiterentwicklung des Talsperrenbaus“, so Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesamtes für Umwelt (LfU) bei einer Feierstunde vor Ort im Pumpenhaus bei Bräsinchen.

Wasser-Abteilungsleiterin Anke Hermann vom Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg würdigte das gemeinsame Vorgehen von LfU und LMBV bei Verringerung der Eisenfrachten in der Spree. Die vielfältigen umgesetzten Maßnahmen griffen bereits und würden durch weitere Vorhaben, wie eine geplante Dichtwand am Speicher Lohsa II, schrittweise weiter von der LMBV ergänzt. Dafür werde sich das MLUEV weiter engagieren, auch bei den Verhandlungen zum Folgeabkommen für die Braunkohlesanierung ab 2028. „Der Bergbausanierer leiste mit der jährlichen Beräumung der Vorsperre Bühlow einen wesentlichen Beitrag dazu, dass das Spreewasser die Talsperre in klarem Zustand verlässt“, so der LfU-Präsident.

Ursprünglich gab die Wasserversorgung der Braunkohlekraftwerke den entscheidenden Anlass für den Bau der Talsperre. Auch der Hochwasserschutz und die zusätzliche Bereitstellung von Wasser in Trockenzeiten förderten seinerzeit die Entscheidung. Aus heutiger Sicht war dies eine sehr vorausschauende Entscheidung. Der Klimawandel verschärft mit höheren Temperaturen, stärkerer Verdunstung und geringeren Abflüssen das Niedrigwasserproblem. Extremwetterlagen mit Starkniederschlägen sowie langanhaltende Regenereignisse erhöhen das Hochwasserrisiko. Die Talsperre Spremberg muss für all diese Fälle vorbereitet sein. Deshalb findet hier — bei laufendem Betrieb — eine umfassende Generalsanierung statt. Seit dem Jahr 2005 setzt das Land Brandenburg, unterstützt von der Europäischen Union und dem Bund, umfangreiche finanzielle Mittel dafür ein.

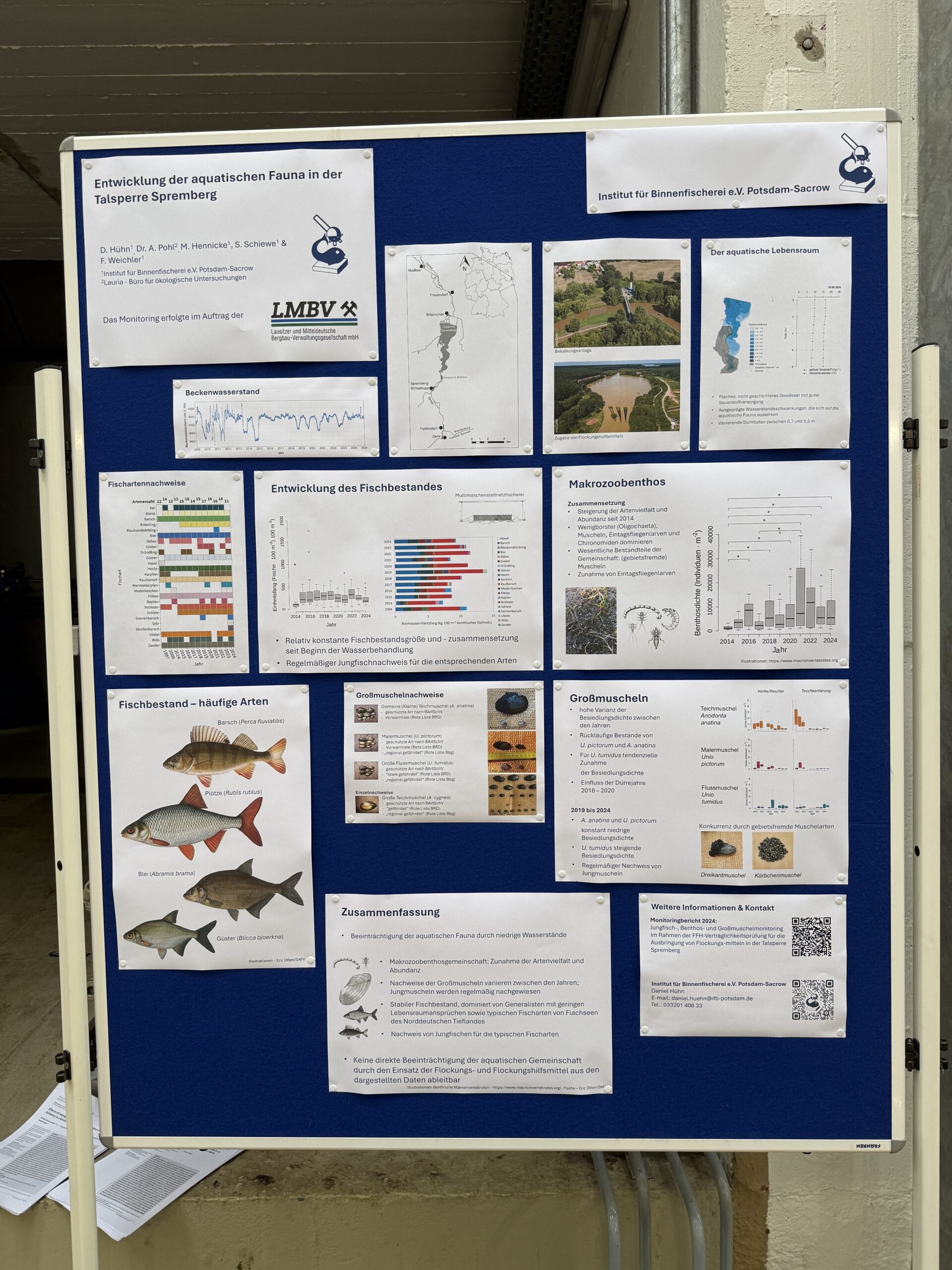

Mit dem Bau der Talsperre entstand die größte Wasserfläche der Niederlausitz außerhalb der Teichlandschaften. Die Freizeitnutzungen wurden immer bedeutender: Camping, Baden, Segeln, Angeln, Radfahren und Vogelbeobachtung. Es gibt zu jeder Jahreszeit gute Gründe für einen Besuch der Talsperre, die aufgrund ihrer einzigartigen Natur im Jahr 2004 als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Das Gebiet ist ca. 1.000 Hektar groß – bereits 259 Vogelarten wurden dort schon gezählt.

Die Talsperre Spremberg in Zahlen (Quelle LfU):

Hydrologie |

|

Einzugsgebiet | 2,281 km² |

Jahresabflusssumme | 390.000.000 m³ |

Staudamm – das Absperrbauwerk |

|

Länge der Dammkrone: | 3.700 m |

Höhe der Dammkrone: | 12 m |

Breite der Dammkrone: | 5 m |

Staubecken |

|

Höchster möglicher Stau | 94,15 m. ü. NN |

Stauziel (Dauerstau) | 92,00 m. ü. NN |

Gesamtstauraum | 38,47 Mio. m³ |

Hochwasser-Rückhalteraum | 17,40 Mio. m³ |

Betriebsraum | 21,06 Mio. m³ |

Speicherfläche (max.) | 8,99 km² |